2025/10/11

皆鶴姫伝説の悲劇 NEW!

~もう1つの義経伝説~【2025年3月】

<カテゴリ:文化遺産>

もう1つの義経伝説

東北地方に出向くようになってから義経伝説に魅せられてしまい、機会あれば東北地方に残る義経伝説の足跡を辿るようにしています。またその内容をこのブログでも幾つかを掲載させてきました。

今回、皆鶴姫について触れる機会がありました。皆鶴姫は現代流にいえば義経の内縁の妻ということになっていますが、義経に騙されて家宝ともいえる兵学書を義経に渡すことになります。そしてその罪のため追われる身となり、京より義経を追いかけて奥州に向かい、この会津の地にて力尽きて命を落とすというものです。

ただこの皆鶴姫の伝説には謎が多いと言われており、どこまでが史実なのかわかっていないところがあります。そもそも皆鶴姫の養父でである鬼一法眼が架空の人物と言われています。また義経伝説の代名詞ともなっている「半官びいき」自体を覆すような場面もあります。ただ少なくとも悲劇のヒーロである義経とはまた別の側面であることには違いなさそうです。義経伝説は、平泉の衣川で自刃したところから始まりますが、ここでは自刃以前の義経伝説の番外編として皆鶴姫の足跡を辿ってみました。

皆鶴姫伝説

皆鶴姫は藤原大納言成道の側室、桂御前の一人娘でしたが、皆鶴姫生後間もなく父の大納言成道が亡くなり、その後、桂御前は兵法学者鬼一法眼と結婚して、皆鶴姫も鬼一法眼の養女となります。この鬼一法眼は兵学の長けた人物として有名なのですが、実は架空の人物とされており、このあたりが皆鶴姫伝説の信憑性についての裏付けが揺らいでいる一面でもあります。

その頃、源義経(幼少名牛若丸)は、兄頼朝が伊豆へ流され、鞍馬寺に預けられていました。その後、平家に追われて奥州平泉の藤原の元に逃げることになりますが、平家打倒と源家の再建を考え1174年に京都に戻り山科にて生活をしていました。

義経は源家再建のために、皆鶴姫の養父である鬼一法眼が持っていた兵学書を手に入れたいと思うようになり、皆鶴姫に近づきました。兵学書自体は持ち出すことはできなかったものの、書き写すことに成功しました。また皆鶴姫と懇意にする過程で、帽子丸という子供が生まれています。

その後、義経は再び平家に追われ奥州に逃げることになります。皆鶴姫も兵学書を盗みだした罪により追われる身となり、2歳の帽子丸を連れて義経を追うことになります。そして会津若松の地に着いた時には、心労のため病気になっていました。村人らの看護により回復に向かいますが、皆鶴姫は自分の痩せた姿を難波池の水面で見て驚き、自ら池に身を投じました。帽子丸も敵に捕まり沼に投げ入れられ溺死します。それを知った義経は驚き、会津若松に戻り皆鶴姫を葬り梵字一字を刻んだ碑を建てたということです。

皆鶴姫伝説の謎

非常に大雑把ではありますが、私が理解した限りでの皆鶴姫伝説の概要ですが、いくつかの謎があります。

・まず鬼一法眼は文武の達人とされており兵法に長けていたと言われていますが、一方、伝説上の人物であるといわれており、皆鶴姫の伝説そのものの信憑性に疑問が持たれる一因になっています。

・皆鶴姫が義経を追いかけたのは、家宝を持ち出したことにより追われたという説と、単純に義経への思いから追いかけたという話があるようです。

・皆鶴姫の最期については、会津若松の地で亡くなったという説や、岩手県室根町でなくなった説(実際、室根町には皆鶴姫神社があり)、宮城県の気仙沼でなくなったという説もあるようです。この辺りについては岩手県室根町や気仙沼を訪れてもう少し詳しく調べてみたいと思います。

・そして何よりも不思議なのは義経です。義経は兵学書を入手するために皆鶴姫を騙して近づいたと言われていますが、そのあたりもいろいろな説があるようです。もし騙して近づき子供まで設け、その後は奥州に逃げるように去ったのであれば、目的のためには手段を選ばないというとんでもない食わせ物ということになります。現代流にいえばロマンス詐欺です。その不遇の最期から多くの同情を呼び、いわゆる半官びいきという言葉を生むようになりましたが、それらの「表」の部分を否定するような振る舞いです。

・一方、本当に恋仲であったという文献もありました。ただその場合、義経が皆鶴姫と帽子丸をおいて奥州に逃げたという話とつながりません。もちろん私の理解が足りない部分があると思いますし、大方は伝説に過ぎない思います。もう少し調べて再度掲載したいと思います。

それにしても目的のためにその娘に近づき秘宝を得るあたりは、山形県置賜地方に伝わる卯の花姫伝説を彷彿とするものがあります。

皆鶴姫伝説の地を辿る

今回、義経伝説を巡る旅の番外編としての皆鶴姫伝説の地を訪れました。旅の起点は磐越西線会津若松駅の1つ郡山寄りの「広田」という駅です。ちなみにこのあたりは、以前は「河東町」という独立した行政区でしたが、御多分に洩れず平成の市町村合併により2005年に会津若松市に編入されました。

河東地区には皆鶴姫伝説に纏わる地が多く残されています。毎年8月下旬には、「かわひがし皆鶴姫まつり」が開催されているようです。また以前、「みなづる号」というコミュニティバスが会津若松駅からこの広田駅経由で、会津藩の学び舎である「日新舘」に通じていました。「みなづる号」の名前のいわれは、当然、皆鶴姫伝説に基づくものと思います。今回も「みなづる号」を使って皆鶴姫伝説の地に向かおうとしましたが、会津若松の駅周辺にみなづる号の乗り場が見当たりませんでした。バスの案内所で聞いてみたところ、会津若松駅から河東へ向かうコミュニティバスはなくなったとのことです。河東のホームページを見ると、地域内の足を確保するための完全予約制のバスになったと書かれていました。

止む得ず広田駅から徒歩で皆鶴姫伝説の地へ向かうことにしました。概ね駅から徒歩20分圏内です。ここには以下のような史跡が集まっていました。なお帽子丸の墓のみは西若松駅から2.5km、徒歩で40分という少し離れた地にあります。

・皆鶴姫の碑(写真①):なお義経に再会できなかった皆鶴姫を偲び、他の人にはこのような別れの気持ちを味わせたくないとして、参詣する人に良縁をもたらすと信じられているようです。

・皆鶴姫が飛び込んだという難波の池(写真②)

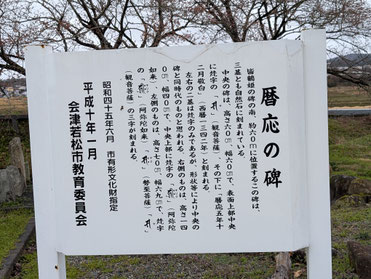

・皆鶴姫の死を知った義経が梵字一字を刻んだ暦応(りゃくおう)の碑(写真③)

・帽子丸の墓(写真④)

今回、義経伝説の番外編として、皆鶴姫の遺跡を辿ってみましたが、悲劇の主人公とは違う側面を見るようで、少し気の重いテーマでした。もう少し詳しいことがわかれば引き続き掲載したいと思います。

<関連情報>

①是非、立ち寄りたい周辺のお勧めスポット(もちろん鉄道とバスと徒歩で)

・日新舘(磐越西線広田駅より徒歩30分) お勧め!

人材の育成を目的にして創設された会津藩の最高学府と呼ばれている教育機関です。当時の藩士の子弟は10歳で入学して学問や武道に励んだとされています。幕末、白虎隊など展示内容は多岐にわたり見所満載です。広大な土地には当時の学習の様子や武道場や天文台なども設置されています。新島八重の実兄の山本覚馬などもここで学んだとされています。